界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”正在上海浦东美术馆火热展出,梵高的名画《阿尔勒的卧室》是其中最受欢迎的几幅作品之一,在这幅小小的画作前,总是围满了拍照欣赏的人群。有趣的是,转头看去,后面墙上赫然写着梵高对这幅画的解读——“我想表达一种绝对的休息”。可是在博物馆的人群里,梵高的卧室绝非休息之地。

而就在上个月,另一个爆款展“金字塔之巅:古埃及文明大展”刚刚落幕,创下了270万人次的参展记录。它的爆火使上海博物馆东馆成了去年全球博物馆参观人数榜单上的一匹黑马。根据《艺术新闻》(The Art Newspaper)的统计,上海博物馆东馆以430万游客的数量一举跃升到了榜单前十位。尽管埃及展、奥赛展激起了巨大的观展热潮,但是这一热潮并非均匀地造福每个场馆,相反,人们的目光完全被某几个展所吸引——富有谈资的展品、强大的展览平台、有趣的周边和社交媒体的病毒式传播,这是爆款展的共性。

在这样的情境下,我们如何看待一场展览的爆火?它可能既不是简单的“网红展”叙事,也不是单纯对艺术的欣赏,这两种叙事纠缠在一起,构成了当下中国展览的观看之道。特展当道、出片盛行、印象派热潮高居不下......这是一个艺术展较好的时代,还是较坏的时代?

摄影:王芊一

01 策展:特展当道,大师卖票

无论是埃及展,还是奥赛展,出圈的总是特展。相比于美术馆中的常驻展,这些有特定主题的、短期的展览往往发挥着“鲶鱼效应”,搅动着平静的水面。2024年,埃及展几乎贡献了上海博物馆东馆近三分之一的参观人数。在《特展时代2.0》一书中,策展人贾布将特展定义为:在事先策划的特定主题下,由主办方组织展览内容与各类产业资源,在一定场所内举办的有时间期限的展览。

1963年,《蒙娜丽莎》第一次以特展的形式走出法国卢浮宫,吸引了超过百万的观众走进美国大都会博物馆。在2004年,“法国印象派绘画珍品展”成为了中国国内历史性的一次特展,展出了莫奈、雷诺阿、毕沙罗、德加、塞尚、马奈等印象派大师的51幅作品,排队的观众络绎不绝,上海美术馆甚至不得不推迟闭馆。近年间,这类“特展”在国内又有了兴盛之势。艺术评论家蓝庆伟在《追问策展价值:艺术判断与“为艺术史出力”》一文中指出:“‘2011毕加索中国大展’在上海世博园中国馆(现中华艺术宫)的举行开启了西方大师型艺术在中国展览的市场化模式”。后续的“从波提切利到梵·高:英国国家美术馆珍藏展”、毕加索展、奥赛展等都是西方美术珍品展的典型。这类展品来源比较单一,多为艺术史线索性展览或者重要艺术家个展,展品基本上是国外美术馆的馆藏作品,其质量取决于可外借作品的范围。

重庆出版社 2006-10

由于高质量的原作对于国内观众来说始终稀缺,所以这类特展往往票是卖得最好的。社交媒体上的美术馆攻略都旨在帮助观众在偌大的场馆里迅速找到必看的名作——梵高在几号展厅?正如瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术》中所探讨的那样,人们对参观美术馆的痴迷源于对特定的艺术作品的崇拜。我们渴望与博物馆进行一次真实的邂逅,而非仅仅欣赏书籍中的复制品。美术馆之旅就像一场朝圣之旅,游客欣喜于邂逅新的珍宝,而旅行最终的目标是体验那些“必看”的景点。仿佛追星一般,当我们看到一件在课本上了解过但从未亲眼见过的艺术作品时,会感到一阵内啡肽的涌动。这些作品的标志性特征让观众与历史产生共鸣,恍惚间穿越了时空。

当然相应地,这类西方美术珍品展的投入也极高,因此几乎被大型美术馆所垄断,进一步挤压了小型美术馆的生存空间。同时,正如蓝庆伟所说的,“承展机构的策展团队难以真正介入,往往只能求得挂名而无实际的策展功能”,西方珍品展给予国内美术馆自主策展的空间非常有限。因此,美术馆几乎陷入了一种愈来愈的困境:自主策展不讨好,借展才有人看,于是自主策展能力进一步萎缩。名作特展当道的时代,最安全的方法显然就是引入大ip,借艺术史上的名字卖票,而非冒险开拓新的策展方向。

02 观展:美术馆属于谁?

随着打卡、“出片”文化在社交媒体上的发展,它已经不满足于传统意义上的“网红展”了。传统意义上的“网红展”可能更多意义上是为了拍照而生的,比如2016年在纽约开幕的冰淇淋博物馆,我们就很难把它和艺术进行联系。但是现在,无论奥赛展、埃及展的拍照机位多么火爆,也无法否认展览本身的艺术价值,甚至观众也不再将这些因素明确分割开来。在社交媒体上搜索“如何看展”,就会发现:既有人在教授艺术史知识,也有人在教如何找到最小众的拍照点位,或者说,对于大多数观展者,这二者都是他们所关心的,合照之后也要欣赏,欣赏之后也要合照。那么,艺术馆真的向所有人开放了吗——无论你想获得的是艺术感受、拍照机位、艺术史知识还是大师光环?

Cambridge, UK : Polity Press 1991

社会学家布迪厄在《艺术之爱:欧洲的艺术博物馆及其观众》(TheLove of Art: European Art Museums and their Public)一书中坚持认为:“虽然社会为我们所有人提供了利用博物馆的可能性,但只有其中一部分人可以真正这样做。”换句话说,艺术博物馆从来只是一种虚假的慷慨,这一判断至今恐怕仍然奏效。或许人们的参观模式和行为、对展品的态度(比如在展品前停留的时间长短等)呈现出了越来越“非精英”的样态——在艺术馆中,和名作合照出片已经司空见惯,对着作品“掉书袋”不再是文化资本的象征,甚至有时候会招致装模作样的指责。但是,归根结底,这些看起来意见纷呈的看展之人依然是牢牢聚拢在一起的,排斥着另外那些无论出于什么原因依然大概率不会主动进入艺术馆的人。在这里,艺术博物馆始终扮演着这样一个角色:“它在最细微的细节上(如形态和布置)暴露出了真正功能:即一方面强化了某些人的归属感,另一方面制造了另一些人的被排斥感”。

上世纪60年代,在风起云涌的社会运动的影响下,布迪厄笔下艺术馆的精英和非政治化的属性受到了质疑,有一部分艺术馆试图回应社会关于种族、阶级和政治立场的诉求,但始终步履维艰。尽管有许多黑人艺术家、原住民艺术家的作品在各大艺术馆展出,但更多艺术馆从业者始终将艺术的中立和自主视作最重要的内核,希望以非政治的方式参与社会事务。至今,这一艺术与政治的分歧依然存在,只是随着社会环境的变化而逐渐平息,默认了彼此的存在。以美国为例,2024年非裔美国人历史与文化国家博物馆的参观人数与去年平齐,保持在160万人,是美国首都第二受欢迎的博物馆。与此同时,2024年纽约最受欢迎的展览则大多不带政治色彩。在中国,艺术馆的发展依然比较滞后,社区建设和社会公正属性并不是考虑的关键,各大艺术馆的首要目标是如何营销留住更多观众,正如北京大学考古文博学院学者王思渝在《中国新闻周刊》的采访中所说的:“对于中国来讲,必须要走这一遭,但当观众们都来了之后,我们是不是依然满足于这样的现状?”

当然,我们也不能完全忽视掉“出片”文化营销对于艺术馆“破圈”的影响,正如前面所说的,的确有更多“非精英”的样态出现在艺术馆中。一部分观众希望保持艺术品的文化门槛,这是过往延续下来的对艺术作品的崇敬和对自我地位的确认,另一方则希望将高高在上的艺术品拉下神坛,用社交媒体打卡和轻松的态度稀释精英文化。但是这两方是否依然只是同一拨人,不过是以自己认可的方式去占有和享受文化资源呢?可能需要打一个问号。事实上,围绕着艺术馆的争论从未停息,一个人到底为了什么来参观,到底应该如何参观,正确答案已经不复存在。或许只有当一个观众感受到自己的情绪在画作中流淌时,也即诉诸自己的精神世界时,这种参观的理由和方式在舆论中才会幸运地免于指责。就像库切在《青春》中对知识和文化的自问:“有朝一日,我们会得到回报吗?抑或精神生活本身就是精神生活的回报?”

03 展览:看不懂的和能看懂的

让我们再回到奥赛展上来。2004年,法国奥赛博物馆的印象派画作在北京、上海的巡展就引起了巨大的轰动。而20多年后的今天,为什么依然是它?

在与《澎湃新闻·艺术评论》的对谈中,奥赛展策展人斯特凡纳·盖冈认为法国新一代观众似乎正慢慢地疏远印象派,但在全球各地的美术馆中,这一热潮并未停止。印象派画作前仍然门庭若市,梵高、莫奈的作品被印在各种文创产品上漂洋过海。遥想150年前,印象派还是被艺术界和大众所排斥的先锋艺术,而现在它无疑已成为最通俗易懂、符合公众审美的中产阶级美学。国立台北艺术大学助理教授张韵婷如此解释印象派在当代的盛行,“它符合了目前大众对艺术的期待:要美、能懂、好像”。印象派绚烂的色彩和光影带给我们视觉上直观的享受,即使观展者对艺术史毫无了解,也可以欣赏这些作品。贡培兹在《现代艺术150年》中也如此打趣:“比较传统的人认为,在现代艺术的范畴内,印象派是创作‘正当艺术’的最后一批人,他们的绘画主题清晰,画面优美,清新无害”。犹带着一层反学院的革命色彩,但比更现代的艺术少一些质疑,印象派“恰好处在中间,满足了我们对艺术的有限想象”。

与之形成对比的是贡培兹口中更现代的艺术,就是那种需要“抓耳挠腮”才能欣赏的作品。在谈到它们时,公众总是感到一种不快的冒犯,想要控诉其“不亲民”的特性。评论家汤姆·沃尔夫在《画出来的箴言》(The Painted Word)一书中就狠狠地吐槽了现代艺术:“就现代艺术这项竞技比赛而言,不管博物馆年度报告中观众数目如何的辉煌,不管有多少学生参观、旅游团访、举家出游、外加几个零星知识分子掺杂其间,公众实在只是一帮观光客或追星族而已。公众只是在人家完事后得到一纸通告罢了”。艺术与公众之间形成了一道巨大的裂缝,不是由于物理上的不可及,而是由于观念上彻底的断裂。

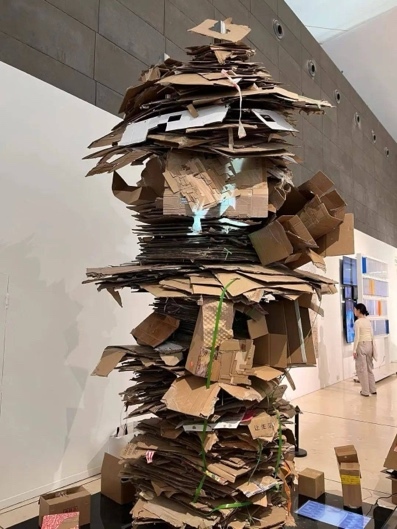

在沃尔夫看来,这种断裂恰恰是因为在现代艺术中画作沦为了文字的配角。社会学家盖瑞·阿兰·法恩(GaryAlanFine)在《说出来的艺术》(TalkingArt)一书中延续了这一观点,指出了现代艺术的特点:现代艺术变成了理论,即以物质形式进行的论述,艺术依赖于智力投入,而不是对作品的感觉。而大众恰恰是自然而然地用感觉看艺术作品的群体,二者在本质上是相悖的。这一点在每年的艺术院校毕业展上也可见一斑。如果我们不讨论作品的质量而只看作品的特质,把近年间被赞出圈的作品(比如川美艺术展的《祷》)和被嘲出圈的作品(比如央美毕业展的《超级蜂巢》)放在一起,就可以完美地反映大众对于艺术的看法。这当然无可厚非,相比于艰涩抽象的展览,在奥赛展里,那些关于艺术家跌宕起伏的故事、教科书上闪亮的光环,以及美的享受被巧妙融合在一起,它清新而不艰涩,平易近人但又十分浪漫,甚至我们可以用更轻松的方式切入到作品中去,比如给朱尔·巴斯蒂安-勒帕热《干草》里疲惫的农妇配一个“上了一天班”的表情包。

这是一个怎样的观展时代?是较坏的时代吗——尤伦斯当代艺术中心、西海美术馆等民营美术馆接连停摆?还是较好的时代——上海博物馆、浦东美术馆的埃及展、奥赛展创下观展纪录?如果将视线投向海外,我们会发现一些共性:美国摩根图书馆与博物馆2024年全年门票收入的三分之一都是由碧雅翠丝·波特(Beatrix Potter)展贡献的;巴西观众增长最突出的两家美术馆,都是依靠高人气的沉浸式展览;伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆则借着泰勒•斯威夫特特展的风潮,迎来了疫情后最繁忙的夏季。除了那些藏品极其丰富的大美术馆,对于其他展馆来说,或许就像《艺术新闻》所总结的那样:“我们能从中学到什么呢?或许,一场精心策划、执行到位、充满艺术感的沉浸式特展能让一家苦苦挣扎的博物馆重回正轨。或者,你知道,一些可爱的东西——比如彼得兔、AI小猫和泰勒·斯威夫特”。当下的市场是“杂食”的,它拥抱珍贵的展品,也拥抱有趣的体验,抑或只是适合出片的场景,八仙过海各显神通,目光才是唯一的答案。

参考资料:

https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1607210

https://www.theartnewspaper.com/2025/04/01/the-worlds-most-visited-museums-2024-

https://news.qq.com/rain/a/20250618A01NCA00

https://aeon.co/essays/is-there-a-place-for-fakery-in-art-galleries-and-museums

https://beauxarts.tw/p/171/letter012